Au cours de ces dernières années, les drones ont pris une importance toujours croissante, que cela soit pour des missions de renseignement, de soutien opérationnel ou dans la guerre des mines. Au-delà de leur utilisation, un des véritables défis stratégiques est leur intégration au sein des organisations et des doctrines militaires. Ainsi, le porte-drone naval est une des solutions apportées par les différentes marines afin de les intégrer efficacement dans les dispositifs. Cependant, cette intégration se heurte à des visions et à des niveaux de maturité différents.

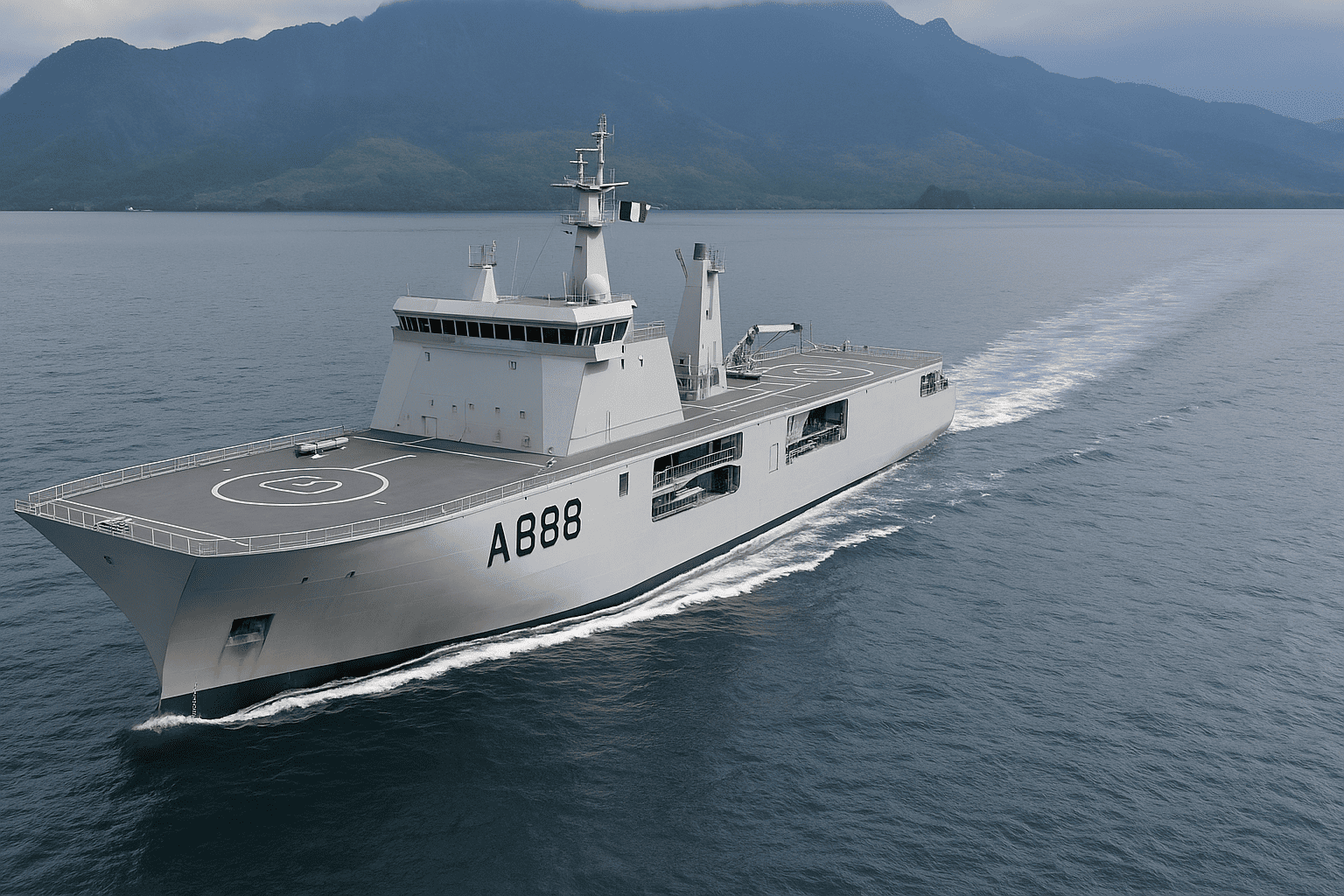

La principale caractéristique du porte-drone naval est qu’il n’existe pas, ou du moins qu’il n’existe pas à part entière. Aujourd’hui, son existence se réduit à des projets, à une utilisation plus large ou à la reconversion de bâtiments civils. L’esquisse d’une définition est un exercice intéressant et il pourrait être défini comme étant un navire permettant le stockage, le lancement et la récupération de drones en mer. La raison pour laquelle le porte-drone naval est aujourd’hui en vogue n’est pas son existence propre mais le fait qu’il regroupe au sein d’une même structure les différents types de drones existants ainsi que leurs atouts stratégiques. Ainsi, ces drones présentent déjà un avantage certain, lorsqu’ils sont mobilisés individuellement, mais la puissance qui arrivera à les faire travailler en essaim aura un avantage stratégique.

Trois vecteurs existent actuellement : les drones aériens ou Unmanned Aerial Vehicle (UAV), les drones de surface dits Unmanned Surface Vehicle (USV) et les drones sous-marins communément appelés Unmanned Underwater Vehicle (UUV). L’UAV est un aéronef qui opère sans équipage embarqué et remplit plusieurs types de missions comme de l’appui au sol, de la collecte d’informations ou de la guerre électronique. L’USV est un bâtiment de surface qui n’a pas à son bord un équipage humain et qui va remplir un certain nombre de missions similaires comme du renseignement, de l’appui opérationnel ou même de la reconnaissance. Enfin, les UUV sont des drones propulsés qui peuvent se déplacer sous la surface de la mer et qui peuvent opérer sans embarquer d’équipages humains. Ces derniers se scindent en deux types de véhicules : les Remotely Operated Vehicles (ROV) et les Autonomous Underwater Vehicles (AUV).

Le premier est téléguidé par un opérateur se trouvant à terre ou sur un navire tandis que le second opère tout seul et de façon automatique. Le porte-drone naval permet de multiplier les avantages tactiques de chaque vecteur et d’être lui-même un vecteur d’atouts en termes financier, humain, et stratégique. Un drone, de manière générale, offre de nombreux avantages sur le champ de bataille ou dans un espace pacifié. Le premier grand avantage est la réduction des coûts, qu’ils soient financiers ou humains. Un avion comme le Rafale coûte (en moyenne) 73 millions d’euros à la production tandis qu’un drone de Moyenne Altitude avec une Longue Endurance (MALE) tel que l’Aarok de Turgis & Gaillard coûte entre 5 et 10 millions d’euros. Les dépenses sont quasiment divisées par 10. Cette économie financière est un atout pour gagner du crédit auprès des parlements et de la société civile. Cette économie se fait aussi avec les ressources humaines des différentes composantes des armées. Ces drones permettent d’assurer des missions sans la nécessité d’exposer des équipages humains à un danger, qu’il soit potentiel ou assuré. En outre, cette réduction face aux risques s’articule avec une posture plus permanente dans des logiques stratégiques de déni d’accès et d’interdiction de zone (A2/AD).

La présence de drones, qu’ils soient aériens ou navals, empêche l’adversaire d’accéder à une zone ou d’y opérer librement, en créant une bulle de projection. Enfin, la mise en place de ces drones donne l’opportunité aux armées de déléguer une partie de leurs missions et particulièrement des missions spécialisées telles que la guerre de mines, la lutte anti-sous-marine ou la guerre électronique. L’ensemble de ces missions requiert donc un certain niveau de technicité et un personnel avec une formation particulière, permettant aux personnels des marines d’en être soulagés.

Ainsi, la production et la mobilisation de drones permettent la délégation d’un ensemble de missions assez important et une réallocation des ressources (humaines, financières et technologiques) des différentes marines. Dès lors, le groupement d’un nombre plus ou moins important de ces vecteurs sur une même plateforme mobile présente de nombreux avantages tactiques et stratégiques. L’avantage qui peut apparaître comme le plus évident est la réduction des coûts en termes d’infrastructure et de logistique.

Les ravitaillements en carburant ou en équipements sont alors faits en une seule salve, évitant de même une dispersion dans ce domaine. Toutefois, cette dispersion présente un avantage car elle permet de réduire la taille de la cible, tout en présentant une projection de puissance comparable (sans l’égaler) à un porte-avions classique. La présence et la mobilisation de ces trois types de drones permettent de créer une bulle autour du bâtiment, comparable à la bulle de dissuasion autour d’un porte-avions. Une taille largement réduite par rapport à un croiseur ou une frégate, combinée à une bulle de puissance permet, dans une stratégie offensive, de répondre à une logique de létalité dispersée (ou « lethality distributed »). Il s’agit de disperser ces moyens afin de duper son adversaire en répartissant ces moyens et en l’obligeant à faire de même. Enfin, un dernier point mérite d’être abordé : l’absence des porte-drones sous-marins au sein de cet article. De même que pour les porte-drones navals, ils n’ont pas de définition ; pourtant ils pourraient être définis comme des plateformes sous-marines de stockage, de lancement et de récupération de drones sous-marins. Elles n’entrent pas dans notre cadre d’étude car, en se limitant aux drones sous-marins, elles n’embarquent, ne lancent ou ne récupèrent ni AUV ni USV.

Alors que le Document de Référence de l’ Orientation de l’Innovation de Défense (DrOID) de 2022 plaçait le développement des drones aéronefs, sous-marins, autonomes, « grandes profondeurs », ou encore de « longue endurance » comme une priorité pour les trois armées françaises, montrant ainsi la nécessité d’une intégration rapide et complète de ces technologies, en 2025 la France n’a pas encore relevé ses capacités en la matière. En effet, au niveau national, l’hexagone a et continue de développer des drones de pointe et opérationnels mais ne s’est pas attelé à concevoir un porte drones français. A l’inverse, nous observons une tendance plus active chez nos voisins européens et internationaux.

En ce sens, le Portugal a d’ores et déjà sous-traité au constructeur néerlandais Damen Shipyards la conception du João II, un navire porte-drones prévu pour 2026. Les particularités de ce navire sont son poids, sa capacité d’embarcation et sa diversité de champs d’action. Comparable à une frégate multimission (FREMM) par son poids, le João II peut à la fois transporter des drones et des hélicoptères, permettant ainsi une plus large multi-opérabilité en mer. Avec une vitesse moyenne de 33km/h, et une autonomie de 45 jours, ce bâtiment est destiné à des fins hydro-océanographiques, de recherche et de sauvetage, de gestion de crises (catastrophe naturelle, aide humanitaire), ainsi que des opérations de soutien de la flotte. Plus qu’un projet, le João II incarne l’évolutivité des besoins navals des marines européennes, et du prisme industrialo-européen.

En outre, dans le Pacifique, déjà dotée de trois porte-avions, la Chine construit dans le plus grand secret depuis 2022, son quatrième destiné aux drones. Selon Naval News, ce bâtiment ne permettrait pas aux drones de décoller et d’atterrir simultanément, restreignant ainsi ses capacités opérationnelles à grande échelle. Néanmoins, ce navire serait le premier de ce type au niveau mondial et amorce ainsi une nouvelle dynamique industrielle de défense à l’échelle internationale. Il est donc essentiel pour les puissances concurrentes, comme la France, de se doter ou du moins, de réfléchir à la conception d’un tel bâtiment.

Moins avancée mais avec un haut potentiel, la France investit elle aussi dans le porte-drone naval. Au profit des marines belges et néerlandaises (dans le cadre du programme rMCM, « replacement mine countermeasure »), Naval Group construit ainsi douze navires de lutte anti-mines, sur lesquels une centaine de drones à cet effet seront embarqués. Mettant ainsi en avant la technicité, l’expertise et les capacités françaises à développer et innover, l’hexagone profite également du soutien des pays européens (financement belges et néerlandais).

Cette technicité se reflète également par le caractère pluri-domaines de ce navire, puisqu’il peut embarquer à la fois les trois types de vecteurs ; air – mer et terre (voir supra). Comme le présente Naval Group dans un communiqué de presse : « Ces navires spécialisés dans la guerre des mines seront les premiers à avoir la capacité d’embarquer, de mettre à l’eau ou en vol et reconfigurer un ensemble de drones de surface (des navires d’une douzaine de mètres et de 19 tonnes), des drones sous-marins et des drones aériens. ». En comparaison, les marines portugaise et chinoise ne peuvent embarquer qu’un ou deux des trois vecteurs, allouant ainsi à la France un certain monopole tripartite.

De plus, contrairement à ces concurrents, les navires de lutte contre les mines ont déjà été testés en mer en juillet 2025 depuis le port français de Concarneau. Par ailleurs, sa relative petite taille (2700 tonnes versus 7000 tonnes pour le portugais) devrait lui conférer une plus grande vitesse mais empêche également l’embarquement d’un large éventail de systèmes de défense et d’armes offensives. Malgré cette restriction, les navires seront équipés de système UMISOFT (système intégré et autonome pour la lutte contre les mines), deux drones de surface, trois engins sous-marins autonomes (A-18 doté de sonar), deux sonars remorqués, deux systèmes d’identification et destruction de mines, deux drones aériens, des modules magnétiques et acoustique, ainsi que deux navires rapides de type SOLAS (Safety Life at Sea). Parallèlement, des canons de 40mm (BAE system), et des mitrailleuses seront également présents à bord des navires. Ainsi, il apparaît crucial de développer une puissance de projection de drones, et ce, dans une cadre interopérable et collaboratif au sein des armées françaises. C’est pourquoi ce dispositif s’intègre à un plus large groupe naval. En effet, ne pouvant opérer en complète autonomie, le bâtiment a nécessairement besoin d’être inclus dans un groupement naval tel que GAN. Cette particularité technique et opérationnelle pourrait, à terme, poser un enjeu majeur pour son utilisation stratégique en mer, notamment sur de longues distances.

Le porte-drone est une innovation technologique et militaire prometteuse mais dont la définition et les caractéristiques ne sont pas encore clairement définies. Cela représente une opportunité car, laissant une certaine liberté de création, mais aussi un obstacle, il peut intégrer un large panel de bâtiments de surface. Néanmoins le regroupement de ces trois vecteurs au sein d’un même navire représente un défi technologique, doctrinal et organisationnel et qui, une fois relevé, offrirait un avantage stratégique certain. Par conséquent, il est nécessaire que le France et ses alliés européens renforcent leurs réflexions et capacités industrielles afin de ne pas être distancié face à leurs compétiteurs mondiaux.

Paul Aubin & Axelle Bories-Azeau, Commission des Affaires Maritimes & Commission de défense Navale de l’INAS

L’INAS a pour mission de contribuer au débat public sur les questions stratégiques. Ses publications reflètent uniquement les opinions de leurs auteurs et ne constituent en aucune manière une position officielle de l’organisme.

Pour aller plus loin :

© 2025 INAS