Avec l’emploi par la Russie de missiles hypersoniques « Oreshnik » sur les théâtres d’opérations en Ukraine, la France prend la mesure d’une menace stratégique inédite. Pour sécuriser le territoire national, le gouvernement français accélère sa doctrine de défense anti-missile, articulée autour d’une détection anticipée, de capteurs avancés et de systèmes d’interception adaptés aux armes hypervéloces.

Un système de défense antimissile est un dispositif complexe conçu pour détecter, suivre et neutraliser des missiles ennemis en vol. Il repose sur l’intégration de plusieurs composantes technologiques et opérationnelles réparties en trois grandes fonctions. D’abord, une capacité de détection qui repère les tirs hostiles dès leur lancement, même parmi les leurres, grâce à des satellites spécialisés et des radars très longue portée, au sol ou embarqués. Ensuite, un système de commandement et de contrôle (C2) centralise les données issues des capteurs pour construire une image tactique en temps réel, suivre les trajectoires ennemies, gérer les moyens d’interception disponibles et coordonner les actions de riposte. Enfin, l’interception est assurée par des missiles spécialisés, capables de neutraliser leur cible soit par impact direct, soit par explosion à proximité. À l’avenir, des systèmes encore en phase expérimentale, tels que les armes laser ou électromagnétiques, pourraient également être déployés pour renforcer ces capacités.

Le système actuel de défense antimissile français repose principalement sur le SAMP/T – MAMBA, un système sol-air de moyenne portée développé par Eurosam, une joint-venture entre Thales et MBDA, entré en service en 2009. Cette capacité nationale permet la défense antimissile balistique des zones terrestres, dans la couche basse de l’atmosphère (endo-atmosphérique). Ce système modulaire que l’on nomme batterie Mamba, comprend un véhicule équipé d’un radar de conduite de tir Arabel à couverture 360°, un véhicule d’engagement dans lequel se trouve un opérateur, et un troisième type de véhicule : les lanceurs de missiles Aster 30, capables d’atteindre des vitesses hypersoniques proches de Mach 4,5, soit environ 5 555 km/h. Ils sont capables d’intercepter des menaces multiples : avions, drones, missiles de croisière, et jusqu’à certains missiles balistiques tactiques (de portée inférieure à 600 km). Chaque batterie Mamba peut être équipée de six véhicules lanceurs, chacun équipé de huit missiles, soit 48 missiles, avec une zone de protection d’environ 80 km de rayon et 20 km d’altitude. Enfin, sur le plan naval, le système PAAMS, embarqué sur les frégates de défense aérienne (FDA) de la Marine nationale, constitue l’équivalent du SAMP/T pour la protection des forces en mer contre des menaces similaires. Au total la France dispose à l’heure actuelle de huit batteries MAMBA et de quatre FDA.

L’émergence des armes hypervéloces, capables de voler à des vitesses supérieures à Mach 5 (plus de 6 100 km/h), bouleverse profondément les équilibres militaires et met à l’épreuve les systèmes de défense français.

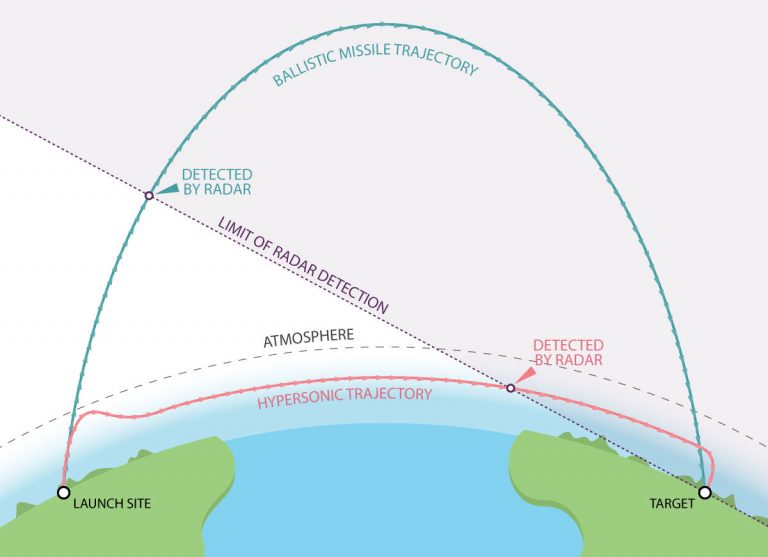

Comme le montre la figure ci-dessus, les engins hypervéloces volent dans une bande d’atmosphère comprise entre 20 et 100 kilomètres d’altitude, ni tout à fait aérienne, ni pleinement spatiale. Contrairement aux missiles balistiques classiques, qui suivent une trajectoire prévisible et disposent de capacités de manœuvre limitées, les engins hypervéloces combinent vitesse extrême, manœuvrabilité accrue et trajectoires non balistiques. Grâce à des profils de vol complexes, notamment le « glide » ou rebond atmosphérique, ils deviennent quasiment imprévisibles, échappant aux radars classiques et rendant la détection et l’interception extrêmement difficile. Cela crée une réduction drastique du temps de réaction, laissant aux systèmes d’alerte peu de marge pour identifier, analyser, puis intercepter la menace.

Dans ce contexte, les capacités actuelles françaises que nous avons citées atteignent leurs limites. Les radars, la chaîne de détection et les intercepteurs eux-mêmes ne sont pas dimensionnés pour contrer des objets aussi rapides et manœuvrants. Ce déséquilibre stratégique impose une modification en profondeur de l’architecture de notre système de défense aérienne, depuis la détection jusqu’à la neutralisation.

Face à l’émergence des menaces hypervéloce, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a présenté, à l’occasion de l’édition 2025 du Salon du Bourget, la stratégie « Très haute altitude » (THA) visant à détecter, identifier et intercepter les menaces entre 20 et 100 km d’altitude. La France concentre d’abord ses efforts sur la modernisation de ses capacités existantes pour répondre à la complexité du domaine de la THA. Le programme SAMP/T Nouvelle Génération (NG), qui entrera en service à partir de 2026, constitue un pilier de cette montée en puissance. Équipé de radars AESA plus performants et des missiles Aster 30 B1NT, ce système, grâce à une vitesse dépassant Mach 5, pourra traiter des menaces balistiques et hypersoniques de courte et moyenne portée, là où les capacités actuelles sont limitées. D’ici 2035, douze batteries SAMP/T NG seront déployées dans les forces françaises. L’interception reposera également sur les vecteurs aériens existants. Ainsi, le Rafale et le Mirage 2000 sont en cours d’adaptation pour opérer dans la haute atmosphère. Ces avions de chasse ont d’ores et déjà réussi, fin juin 2025 les premiers tirs de missiles MICA vers des ballons stratosphériques opérant à THA et fournis par le CNES.

Mais cette adaptation des moyens existants ne saurait suffire à répondre aux menaces hypervéloces. C’est pourquoi la France, aux côtés de ses partenaires européens, s’engage parallèlement dans la conception de nouveaux systèmes spécifiquement dédiés à la THA et à la lutte contre les missiles hypersoniques. Le programme TWISTER (Timely Warning and Interception with Space-based TheatER surveillance) incarne cette ambition européenne de doter le continent d’une capacité intégrée de détection et d’interception de ces menaces. Le programme repose sur deux piliers complémentaires : la surveillance depuis l’espace et l’interception endo-atmosphérique. Sur le volet de la détection, le projet ODIN’S EYE II est au cœur de la stratégie. Il vise à développer une constellation de satellites en orbite, équipés de capteurs infrarouges et multispectraux, capables d’identifier très précocement les signatures thermiques caractéristiques des lancements de missiles balistiques ou hypersoniques. En parallèle, l’interception proprement dite sera assurée par le projet HYDIS² (Hypersonic Defence Interceptor Study), lancé en 2023 sous l’égide de la Commission européenne. Coordonné par MBDA, ce projet vise à concevoir un intercepteur endo-atmosphérique de nouvelle génération, spécifiquement conçu pour neutraliser des cibles hypervéloces évoluant dans l’atmosphère. HYDIS² étudiera plusieurs concepts d’intercepteurs, tout en portant à maturation les briques technologiques critiques, comme les capacités de manœuvre à très haute vitesse ou la résilience thermique.

Avec la combinaison de la modernisation des systèmes existants comme le SAMP/T NG, l’adaptation des vecteurs aériens nationaux, et l’investissement dans des programmes structurants à l’échelle européenne, la France se positionne ainsi au cœur de la réponse à la menace hypervéloce. Une réponse qui conjugue innovation technologique, coopération stratégique et souveraineté de défense dans un espace de plus en plus contesté : la très haute altitude.

Valentin Aubert, Analyste au sein de la Commission de Défense Aérospatiale de l’INASP

L’INASP a pour mission de contribuer au débat public sur les questions stratégiques et politiques. Ses publications reflètent uniquement les opinions de leurs auteurs et ne constituent en aucune manière une position officielle de l’organisme.

Pour aller plus loin :

© 2025 INAS