Alors que les pays européens s’entendent pour renforcer leur défense au niveau national et atteindre les 3 à 5% du PIB dédiés à la défense (norme OTAN), l’Union Européenne (UE) en fait également une priorité. Cette stratégie passe par plusieurs mécanismes financiers alloués aux dépenses de défense, mais également par des projets capacitaires conjoints ; les projets PESCO. Posant les bases d’une autonomie stratégique, d’une interopérabilité européenne et d’un renforcement de la BITD-E, le cadre PESCO permet également à la France de s’imposer comme acteur incontournable de l’industrie de défense européenne.

Lancée le 11 décembre 2017 à Bruxelles, la Coopération Structurée Permanente (CSP), ou PESCO (Permanent Structured Cooperation), vise à rendre les armées des pays membres beaucoup plus intégrées les unes aux autres. Permise dans le cadre du Traité sur l’Union Européenne (TUE) signé à Lisbonne en 2007, cette coopération permet ainsi aux 26 États membres de l’UE (et certains extérieurs) de prendre part à des projets de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense. Agencée précisément sous l’égide juridique de l’article 42(6) du TUE, la CSP prévoit que « les États membres dont les capacités militaires répondent à des critères plus élevés et qui ont pris des engagements plus contraignants les uns envers les autres dans ce domaine en vue des missions les plus exigeantes doivent établir une coopération structurée permanente dans le cadre de l’Union ». Parallèlement, la CSP stipule que tout État participant doit s’engager à développer intensivement les capacités de Défense grâce au développement de contributions nationales et à leur participation aux forces multinationales, aux principaux programmes européens d’équipement et aux activités de l’Agence Européenne de Défense (AED) dans le domaine du développement, de la recherche, de l’acquisition et des capacités d’armement. Large sphère de coopération de défense et d’innovation, les projets de la CSP nécessitent un budget conséquent, ce qui explique le nombre réduit de projets développés. La CSP a également pour but de faciliter l’investissement des projets qui sont ainsi financés par le Fonds européen de Défense de la Commission européenne, et sont régis par le Service Européen pour l’Action Extérieure (SEAE), l’État-major Militaire de l’UE (EMUE), et l’AED. Ce cadre de coopération intra-européen ne bénéficiant pas d’un budget défini annuel ou quinquennal, les projets sont donc principalement financés par les États membres sur fonds nationaux, et depuis 2021 et dans une certaine mesure, par la Commission européenne (hors fond européen de la défense).

En 2025, un total de 66 projets sont en cours de développement au sein de la CSP, chacun de ces projets étant mené à bien et coordonné par un groupe variable d’États membres. De plus, les membres d’un projet peuvent convenir entre eux d’autoriser d’autres États membres participants à se joindre à ce dernier en tant que membres ou observateurs. Organisés par thèmes, les projets de la CSP regroupent les domaines cyber, aérien, terrestre et naval, mais également la formation et le soutien, chacun répondant à une nécessité capacitaire ou opérationnelle européenne. Au total, la France fait partie de plus de 90% de tous les projets regroupés mais n’a eu rôle de coordinateur qu’au sein de 16 d’entre eux, et fait partie de 70% des projets dans le domaine naval. Cette tendance se retranscrit notamment en 2018, puisque l’Hexagone était l’État membre participant le plus à la CSP, devant l’Italie et l’Espagne.

En effet, la France soutient activement la CSP puisque Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, y a exprimé un soutien clair tout en soulignant la nécessité d’une réforme pour en améliorer l’efficacité. Avec son homologue allemand, Boris Pistorius, il a ainsi proposé une refonte du système de coopération européenne en matière de Défense. L’objectif étant de rendre les projets de défense plus attractifs en réduisant le fardeau administratif et en évitant les initiatives sans impact concret.

Par ailleurs, une des problématiques de la CSP, en dehors des financements et contraintes, a été l’intégration ou non de membres extérieurs à l’UE. En 2018, un groupement d’État-membre dirigé par les pays du Benelux, ont présenté un document demandant à la CSP de s’ouvrir aux pays extérieurs à l’Union. Mais d’autres, comme la France, craignaient que l’ouverture des portes aux entreprises de défense américaines et britanniques priverait les industries de la défense de l’UE d’un business lucratif. Certains, comme l’Autriche et la Grèce, craignaient également que la CSP soit obligée d’offrir le même arrangement à la Turquie.

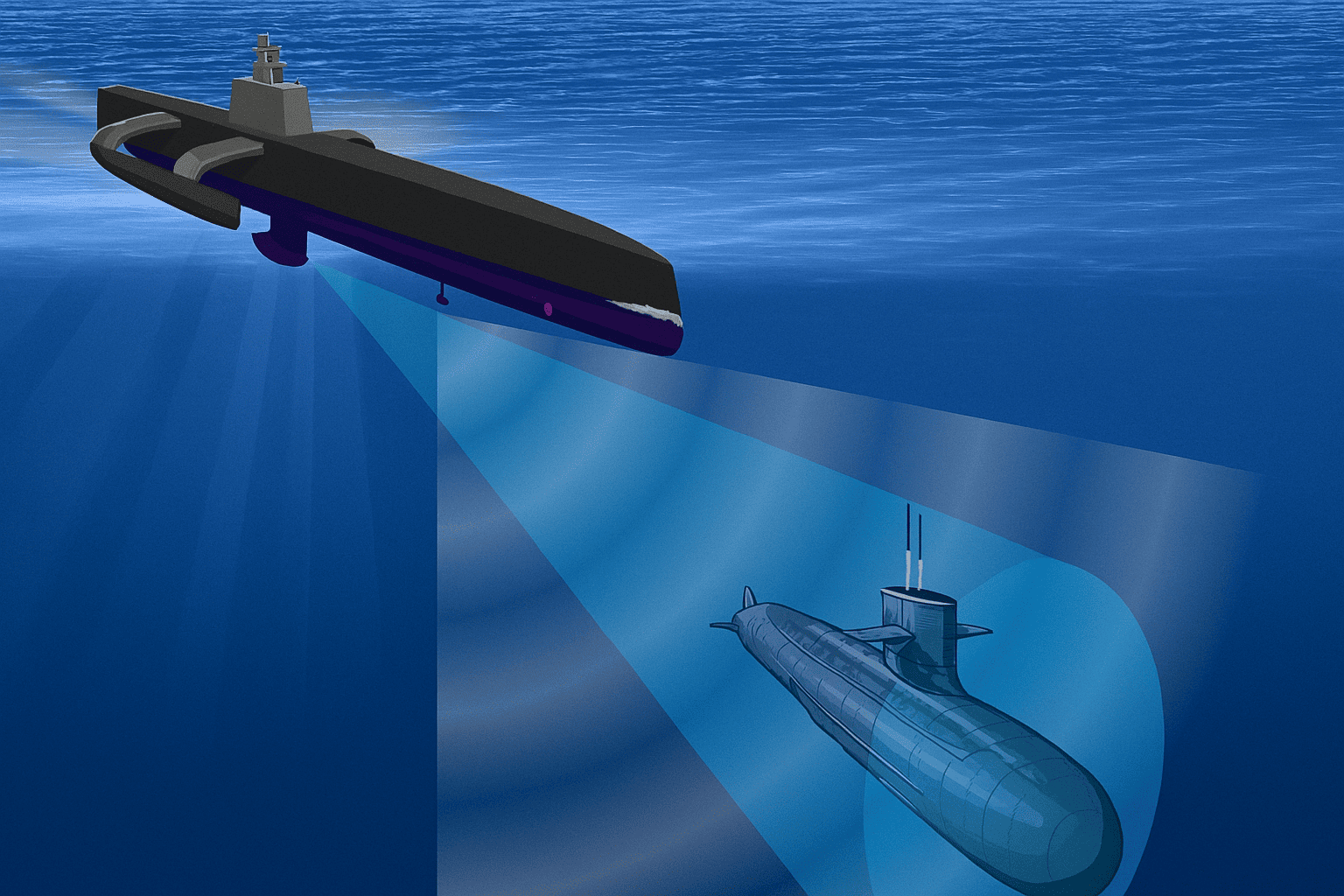

Plus qu’un théâtre de tensions géo-économiques, les projets CSP permettent aux marines européennes de bénéficier d’un soutien et d’une visibilité sur les besoins capacitaires à moyen-long terme. C’est ainsi que le projet Maritime Unmanned Anti-Submarine System, communément appelé MUSAS, a vu le jour en 2019. Ce projet vise à développer et à fournir une architecture avancée de commandement, de contrôle et de communication (C3) pour la lutte anti-sous-marine, en tirant parti des technologies de pointe et de l’intelligence artificielle, afin de contrer les méthodes de déni d’accès des adversaires. De plus, il a pour objectif de renforcer la protection des infrastructures sous-marines ainsi que des systèmes énergétiques maritimes, en apportant une réponse rapide et proportionnée aux intrusions ou aux menaces pesant notamment sur les voies de communication maritimes. Le MUSAS est ainsi un véhicule autonome, sans pilote, opérant dans un environnement multi-domaine utilisé dans le cadre de missions de lutte anti-sous-marine (ASW). L’objectif secondaire est d’intégrer un réseau sécurisé de communication, un système de gestion de combat, des véhicules autonomes aériens – de surface- sous-marins et à terme, de l’armée afin d’en améliorer la capacité ASW. Ce drone anti sous-marin reflète la coopération des industriels de l’armement naval européens, ainsi que des marines des différents pays collaborateurs. En effet, sous la direction du Portugal, la France, aux côtés de l’Espagne et de la Suède, avec l’Allemagne, la Belgique, l’Italie et la Grèce comme observateurs, participent à ce projet aux objectifs à la fois opérationnel et collaboratif, visant à renforcer son efficacité et à assurer une interopérabilité au sein des marines européennes dans le cadre d’un conflit généralisé face à un ennemi commun.

Un second programme PESCO reflète ces problématiques ; le projet DIVEPACK, qui a pour objectif général de fournir une capacité d’intervention sous-marine défensive complète. En ce sens, DIVEPACK est conçu pour venir en appui des missions de l’UE et de l’OTAN, tant en mer que dans les eaux intérieures. Le produit final aura notamment vocation à « être un moyen stratégiquement déployable à haut niveau de préparation, capable d’apporter une réponse complète à un large éventail de scénarios sous-marins à l’intérieur ou à l’extérieur de l’UE, grâce au développement de modules de mission spécialisés de taille standard, transportables par voie terrestre, aérienne et maritime, et conteneurisés, exploités par du personnel qualifié ». Ce projet reflète les dynamiques et enjeux de la mise en commun de l’industrie de Défense au niveau européen ; entre protection de souveraineté et pragmatisme industriel, les 5 (+1 observateur) membres du projet se partagent à la fois les coûts, l’innovation, mais également les responsabilités et décisions. Pourtant sous pilotage bulgare, DIVEPACK illustre les tendances protectionnistes des États pour leur Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD), les volontés unilatérales de développer son industrie, son économie et de servir ses intérêts nationaux transparaissent dans le processus décisionnel et les étapes de conceptions/productions. Néanmoins, malgré les différents positionnements des États membres, ces deux projets incarnent un élan européen dans la défense et le développement du prisme coopératif. Il est vrai que ce type de programme aurait déjà pu voir le jour il y a quelques années, mais leur aboutissement concret, autant au niveau technique qu’opérationnel, met en avant la volonté de l’Union Européenne et de ses membres, d’avancer ensemble face à des antagonistes communs.

Alors que la France était l’État le plus présent dans les projets CSP et notamment en tant que pilote, la sixième vague sortie en 2025 montre un changement de posture de l’hexagone. En effet, lors de la troisième vague de projets en 2019, la France pilotait/coordonnait au moins 8 projets (14 tout domaine confondu). Cependant, en 2025 elle n’est présente que dans 2 des 11 projets validés par l’UE) Le significatif retrait de la France en 2025 laisse la place à d’autres pays, comme l’Allemagne, pour s’affirmer dans les conceptions et productions d’armes innovantes. Malgré cette tendance, la France reste très présente dans le domaine maritime, même lors de la sixième vague de projets, puisque seulement un projet dans ce domaine a été validé et est dirigé par la France. Par conséquent, il est important de noter que la place de la France dans les projets CSP de manière générale, n’est pas forcément représentative de son investissement dans le domaine maritime. En effet, sur un total de 11 projets, la France en dirige un et est collaborateur de sept d’entre eux (sans compter le statut d’observateur). Cette participation accrue place l’hexagone en acteur principal en matière d’investissement, d’influence, de décision et d’interopérabilité avec les alliés européens. Il est maintenant nécessaire de comprendre pourquoi son engagement s’est considérablement réduit. À l’aune des menaces actuelles en mer (lutte anti sous-marin, flotte fantôme, guerre des mines, DPS, etc..) et des discours des autorités politiques et militaires, le désengagement français des projets CSP dans le domaine naval pose la question des priorités de la BITD française en Europe.

Le premier et seul projet piloté par la France dans le cadre de la sixième vague, baptisé « Modular Seabed Vessel » (MSV), vise à développer « un navire de haute mer capable de transporter et de déployer simultanément au moins un véhicule télécommandé (ROV) et un véhicule sous-marin autonome (AUV) pour des opérations sous-marines jusqu’à des profondeurs de 6 000 m ». Réalisé en collaboration avec l’Italie, le MSV s’inscrit dans une volonté de maîtrise des fonds marins exprimée depuis 2022. L’intérêt d’un tel projet a été expliqué par le Général de division Jérôme Bordellès (Etat-Major des Armées/PLANS) lors d’un entretien ; « les menaces pesant sur les infrastructures sous-marines s’accroissent, avec un large spectre d’actions potentielles, allant du mouillage ou du chalutage suspect à proximité des câbles sous-marins aux actions offensives ». Il est donc clair que la priorité est mise sur des innovations permettant la défense plutôt que l’offensive en mer. Cette logique s’incarne d’autant plus dans la stratégie française, ne voulant pas collaborer de trop au niveau européen sur des projets touchant à la souveraineté nationale. En outre, les discussions internes européennes appelant à inclure des pays extérieurs à l’UE aux projets CSP, participent à cette volonté française de préférer collaborer sur ce type de projet plutôt que sur des capacités d’intervention ou d’attaque en profondeur.

Bien qu’ils permettent une intégration accrue et volontaire de tous les États membres de l’UE, les projets CSP reflètent des logiques nationales et des intérêts souverains. En effet, au regard de la planification capacitaire européenne, les projets se situent souvent dans le bas de l’échelle des capacités et consistent principalement en ce que les États membres sont prêts à développer au niveau national. Même si les projets sont utiles, ils ne sont pour l’instant pas susceptibles d’avoir un impact significatif sur les besoins de l’Union, selon des experts européens. Néanmoins, la CSP a le potentiel de devenir un cadre significatif pour les marchés publics européens dans le domaine de la défense, mais seulement si les États membres se montrent disposés à surmonter les obstacles politiques et industriels pour fournir conjointement les capacités dont ils ont besoin. Pour la France, l’enjeu est d’accepter une certaine perte de souveraineté et leadership dans certains domaines, ainsi que s’adapter aux alliés et aux marchés concernés.

Axelle Bories-Azeau, Analyste au sein de la Commission de Défense Navale de l’INAS

L’INAS a pour mission de contribuer au débat public sur les questions stratégiques. Ses publications reflètent uniquement les opinions de leurs auteurs et ne constituent en aucune manière une position officielle de l’organisme.

Pour aller plus loin :

© 2025 INAS