Le retour de la guerre à haute intensité en Europe a fait renaître dans l’esprit du temps la nécessité de retrouver sa souveraineté. Appliquée à la défense, les Etats assurent leur souveraineté en s’assurant qu’ils conservent toutes les ressources physiques et immatérielles pour faire face aux menaces protéiformes dont ils sont la cible. La puissance face à la menace repose sur l’industrie, aujourd’hui plus que jamais. La technologie est un multiplicateur de puissance, les capacités industrielles constituent la réelle profondeur stratégique des armées modernes. Or l’industrie de la défense est un laboratoire d’observation privilégié des rapports d’interdépendance entre l’Etat et l’industrie, entre le politique et l’économique, entre les armées et les grandes entreprises (Faure, S.-B.-H., Joltreau, T. et Smith, A. (2019)). Dans ce contexte marqué par l’intrication du politique et de politique, les entreprises de défense remettent en question la théorie financière classique. L’internationalisation du capital entendu comme la détention d’actions par des investisseurs étrangers interpelle quant aux risques de dépossession d’un pays de son appareil de défense au gré du repositionnement stratégique des Etats. Récemment les USA ont remis en question l’architecture de sécurité en Europe provenant d’un temps révolu, notamment avec le manque d’investissements chroniques des pays membres de l’OTAN dans leurs appareils de défense. Face à ce nouveau cycle de désengagement des USA en Europe, Emmanuel Macron a annoncé dans son discours aux Armées une augmentation du budget du ministère des Armées pour l’année 2027 à 64 milliards d’euros, contre 56 milliards initialement prévus. Un effort limité, qui empêche d’atteindre les ambitions de 3,5% du PIB/an pour l’OTAN.

L’industrie de défense française regroupe l’ensemble des entreprises dites « de défense » , les clusters et autres groupement industriels car elles conçoivent, fabriquent et réparent les systèmes d’armes qui équipent les armées françaises, et qui, dans le cadre des exportations de défense, équipent également les armées des pays alliés de la France ou bénéficiant de son soutien. Le terme BITD (Base Industrielle et Technologique de Défense)reflète davantage cette industrie, qui nécessite en son sein un véritable cadre de technologie et d’innovation (recherche fondamentale, recherche appliquée…), et non pas seulement une capacité de production industrielle.

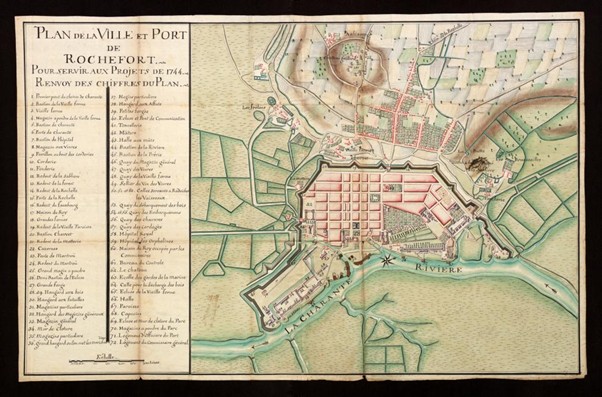

L’intrication entre l’Etat et l’industrie de défense remonte aux origines royales de la France. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le pouvoir royal concevait et fabriquait sur son territoire les armes et équipements nécessaires à ses armées dans des manufactures royales. Les guerres successives, que mène le Royaume de France, rendent aussi nécessaire que précieuse la détention parfaitement souveraine de manufactures d’armes. À cette époque, les arsenaux étaient des lieux de fabrication bénéficiant déjà d’un appui de l’Etat, sous forme d’aides financières, de soutien aux transferts de technologies et de commandes publiques. Ces manufactures royales étaient des établissements bénéficiant d’un privilège royal, c’est-à-dire d’un règlement pris par lettres patentes, leur accordant des dérogations au statut commun des communautés de métier. Ce cadre juridique particulier permettait à cette industrie naissante de jouir de droits spécifiques, notamment des exemptions aux règles corporatistes, et surtout d’exercer des monopoles. C’est sous l’influence d’Henri IV que l’un des premiers plans d’industrie de la défense vit le jour. En 1596, dans son Mémoire pour dresser les manufactures et ouvrages du royaume, Barthélemy de Laffemas, économiste protestant, proposa un plan pour étendre les corporations, développer les chambres de métiers, contrôler les professions et organiser la formation des apprentis le tout dans le but de réduire les importations et permettre le développement des manufactures royales. Ces politiques furent poursuivies par le cardinal Richelieu, qui créa en 1627 la Compagnie maritime de la Nouvelle-France, destinée à faciliter la colonisation du nord de l’Amérique. C’est à cette époque que naît en 1631, Naval, l’ancêtre de Naval Group, alors simplement une entreprise de défense du secteur naval. Dans la continuité, Jean-Baptiste Colbert, contrôleur général des finances, souhaita réduire le décalage entre le potentiel industriel de la France et sa production réelle, et de mettre fin à un commerce extérieur déficitaire. À cette fin, il créa notamment des manufactures, favorisa le transfert de compétences en France par l’embauche de travailleurs étrangers, et pratiqua parfois l’espionnage industriel.

Ces personnages historiques, portés par leur volonté de doter la France des capacités militaires nécessaires à sa défense, démontrent qu’un régime d’exception devait être mis en place pour l’industrie de l’armement ; un régime fixé en dehors des règles du marché traditionnel. L’industrie de défense s’est donc imposée dès l’origine comme ce qui ne peut être délégué, aux côtés des autres fonctions régaliennes : dissuasion, autonomie militaire, protection des frontières, puissance diplomatique…

Le temps long de l’histoire ouvre la possibilité de parler d’une gouvernance étatique dans la défense. En 2023, le ministère des Armées a versé 22,9 milliards d’euros à ses fournisseurs résidents. Le ministère a un besoin important en équipements militaires, ce qui fait de l’industrie son principal fournisseur. Avec 16,4 milliards d’euros, soit 71,7 % des paiements aux fournisseurs résidents, l’industrie est le secteur qui reçoit le plus de paiements de la part du ministère des Armées. En plus de la commande publique, le contrôle des exportations constitue un second versant de cette gouvernance étatique. Jusqu’à l’entre-deux-guerres, l’exportation de matériel d’armement était principalement à l’initiative d’entités privées. Mais cette logique a progressivement laissé place à une intervention croissante de l’Etat. Après la Seconde Guerre mondiale, la période 1960–1972 apparaît comme une période fondatrice, selon le mot de Jean-Paul Hébert, économiste et chercheur à l’École des hautes études en sciences sociales. La France, alors dirigée par Charles de Gaulle (1959–1969) puis Georges Pompidou (1969–1974), a réuni les conditions politiques, économiques et structurelles qui permettront ultérieurement le développement des contrats d’exportation et l’expansion du secteur français de l’armement. Durant cette période, on observe une croissance relative des exportations d’armement dans le total des exportations françaises, ainsi qu’une structuration progressive des capacités industrielles et institutionnelles (notamment via la Délégation ministérielle pour l’Armement et l’article 90), même si les volumes exportés restaient encore modestes à l’époque. Lors de la loi de programmation militaire 1971–1975, Michel Debré, alors ministre d’Etat chargé de la Défense nationale, écrivait : « En toute hypothèse, l’activité armement sera appelée à diminuer en valeur relative, compte tenu de la vigoureuse impulsion qu’il est prévu de donner à l’activité industrielle de la nation. » Autrement dit, dans un contexte géopolitique perçu comme stabilisé, l’exportation de produits civils allait croître plus vite que celle des armements, portée par la planification et les grands programmes d’industrialisation. Mais ce capitalisme d’État, héritier du colbertisme et de la planification gaullienne, connaîtra une inflexion majeure dans les années 1980 avec le retour d’une intervention directe de l’État dans les entreprises stratégiques, à travers la politique de nationalisations.

Il est incontestable que la globalisation s’est imposée à tous les pays du monde à la suite de la chute de l’effondrement soviétique. Dans des contextes changeants, les Etats font évoluer leur stratégie d’industrie. La France a intégré le libre-échange mondial par une adhésion massive des autorités européennes aux idées libérales. Ce mouvement s’est amplifié après la période de nationalisations des grandes entreprises françaises initiée par le gouvernement Mauroy. En 1982, le gouvernement reprend délibérément la propriété du capital financier d’acteurs industriels dans des secteurs stratégiques clés pour la souveraineté, à travers une loi et des indemnités compensatrices, pour protéger l’intérêt général. Cette loi s’inscrit dans la continuité de la tradition des politiques grands projets industriels initiées dans les années 1960. Selon le ministre de l’Industrie de l’époque, les nationalisations ont été conçues comme un outil de “dynamisation industrielle” dans les secteurs stratégiques. En pratique, il s’agissait dans les deux cas de viser un sur certains secteurs grâce à la création de champions nationaux capables d’affronter la concurrence internationale et de profiter de rendements d’échelle.

Dans le secteur de la défense, la nationalisation de 1982 a plutôt renforcé la souveraineté industrielle. La prise de contrôle de Thomson‑CSF (ancêtre de Thales), par exemple, a assuré une continuité stratégique de ses activités de recherche et développement, et permis de préserver des capacités clés en électronique militaire, radars ou guerre électronique. Sur la période 1981‑1984, le nombre de salariés dans la BITD a progressé de 14%, témoignant d’un effet d’entraînement sur l’emploi. Cette intégration a instauré une meilleure cohérence entre les grands programmes d’Etat : aéronautique, marine, dissuasion, et les capacités industrielles. Elle a aussi joué un rôle déterminant dans le calendrier du Rafale A.

Cependant, des limites structurelles se sont dressées : la disparition de la concurrence interne a modéré l’innovation dans certaines branches ; l’effort financier consenti par l’Etat a contribué à alourdir les budgets publics ; enfin, les chaînes de décision centralisées ou contraignantes ont pu ralentir certaines politiques d’exportation stratégique. Ce désengagement est concomitant à la mise en place du cadre européen strict régissant les règles de la concurrence, qui sont consubstantiellement incompatibles avec les politiques nationales de soutien aux industries souveraines. Dans le même temps, le déclin progressif de l’efficacité des politiques industrielles pilotées depuis l’Etat s’explique aussi par l’ouverture des grands groupes français à l’international, et la diversification de leurs implantations géographiques. Ainsi, de la monarchie à la mondialisation, la trajectoire française révèle un invariant : la défense demeure l’instrument central de la puissance étatique. Or, à l’aune des tensions géopolitiques et de la réindustrialisation contrainte, cette relation entre l’État et son industrie d’armement connaît une réactivation spectaculaire.

En 2025, la tendance s’est inversée. On assiste à un renforcement de l’effort de défense, témoin direct de la montée des tensions internationales, qui se traduit par une hausse continue de la demande adressée aux industriels de l’armement notamment français. Et, dans le sens inverse, on observe une baisse relative de l’industrie civile, affaiblie par des décennies de désindustrialisation faisant passer la part de l’industrie dans le PIB de 17.2% en 1970 à 9 % en 2024. L’armement, pensé naguère comme une composante à contenir dans un cadre industriel pacifié, redevient aujourd’hui un secteur stratégique porteur, avec un retour en force de l’Etat dans sa gouvernance. Ce changement est témoin du choix de la France d’entamer un processus d’entrée en économie de guerre depuis 2022, où le gouvernement s’emploie à faire évoluer l’outil industriel de défense, qui s’était adapté à des volumes de production et des cadences de temps de paix, pour qu’il soit capable, le cas échéant, de produire plus vite de plus grandes quantités sur le temps long.

La participation au capital dans les grands groupes de défense représente le troisième versant de cette gouvernance. La présence majoritaire de l’Etat en 2025 dans Naval Group (à auteur de 62 %), Thales (26%), Safran (11.6%) ou Airbus (10,8%) justifie pleinement l’intérêt stratégique de l’Etat pour l’industrie de défense dans une logique non seulement conjoncturelle, mais aussi de long terme, que seul l’Etat peut incarner. Cette gouvernance s’inscrit dans une vision régalienne, où l’Etat reste l’unique acteur capable de projeter une stratégie industrielle sur plusieurs décennies en tant qu’investisseur et administrateur long terme. Sa présence au capital garantit un contrôle institutionnel fort, notamment grâce aux droits de vote associés aux participations. Or, le maintien à long terme de cette présence étatique dans la gouvernance industrielle fait aujourd’hui face à plusieurs risques. D’abord, celui des contraintes budgétaires et de l’endettement croissant. Ensuite, celui des incertitudes politiques. En fin d’année 2024, le PDG de Safran avait alerté sur le climat politique instable qui régnait à la suite de la chute du gouvernement, un risque amplifié par l’appel du mouvement social programmé en septembre 2025, qui pourrait compromettre l’implantation de projets industriels et l’ouverture de nouvelles usines, en raison d’une perte de confiance des investisseurs.

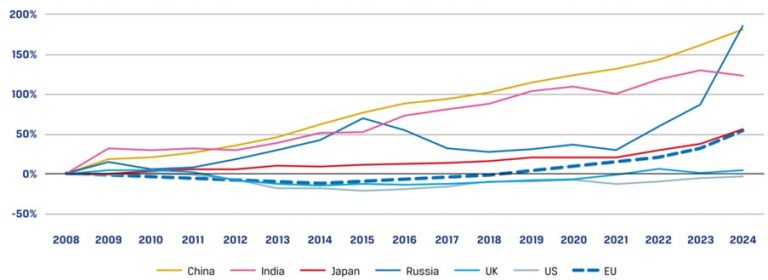

Plus récemment, face aux défis d’une nouvelle architecture de sécurité en Europe, les stratégies de financement des différentes BITD européennes évoluent. Or, comme rappelé précédemment, l’industrie de défense d’un Etat conditionne nécessairement ses choix capacitaires, ses orientations stratégiques et, par conséquent, l’autonomie opérationnelle de ses forces armées. Au fil des crises et des tensions géopolitiques, plusieurs dispositifs communautaires se sont succédé, traduisant une volonté croissante de mutualiser les efforts. En juillet 2022, la Commission européenne propose un instrument transitoire pour le co-achat d’armements, qui aboutit au règlement EDIRPA (European Defence Industry Reinforcement through common Procurement Act), doté de 310 millions €. En mars 2023, face à la pénurie de munitions révélée par le conflit en Ukraine, le Conseil européen met en œuvre un « plan munitions » visant à accroître la production industrielle et à lever les goulets d’étranglement logistiques. Ce plan donne naissance à l’ASAP (Act in Support of Ammunition Production), destiné à accélérer la fabrication européenne d’obus et de missiles.

Ces mesures ponctuelles cèdent bientôt la place à un cadre plus structurant : la Stratégie industrielle de défense européenne (EDIS), première stratégie globale dédiée à la BITD européenne. EDIS fixe un horizon clair : d’ici 2030, les Etats membres devront réaliser 50 % de leurs achats d’armement au sein de l’UE, contre environ 20 % aujourd’hui (60 % provenant directement des Etats-Unis), en suivant le mot d’ordre « plus, mieux, ensemble et européen ».

Cependant, ce n’est qu’en mars 2025 qu’est lancé le plan le plus ambitieux : ReArme Europe, rapidement rebaptisé Readiness 2030 pour atténuer la tonalité jugée trop belliqueuse. Ce programme vise à mobiliser plus de 800 milliards € d’investissements de défense d’ici 2030, par l’intermédiaire de plusieurs leviers : assouplissement des contraintes budgétaires nationales, redéploiement de fonds européens (y compris des fonds de cohésion), rôle accru de la Banque européenne d’investissement, et surtout création d’un nouvel instrument financier : SAFE acronyme de Security Action for Europe. Contrairement aux subventions directes des programmes d’autrefois, SAFE propose des prêts à taux préférentiel (environ2,8 %) et non des financements à fonds perdu, afin d’inciter les Etats membres à commander conjointement des armements. L’UE compte lever jusqu’à 150 milliards € sur les marchés grâce à sa note AAA, avant de re-prêter ces fonds aux gouvernements demandeurs.

Cet enchevêtrement de plans laisse place à une analyse critique, en effet cette architecture financière implique mécaniquement un endettement national : les Etats déjà très endettés pourraient hésiter à utiliser pleinement l’outil. Pour la BITD française, la « préférence européenne » représenterait un atout contre l’offre américaine ou israélienne, stimulant la demande pour ses industriels. Mais Paris reste prudent. Première réserve : la France exige que les financements européens bénéficient exclusivement à l’industrie de l’UE. Or SAFE, tout en excluant les entités sous contrôle étranger direct, permet toujours aux coentreprises ou filiales, après filtrage FDI, d’accéder aux fonds. Cette brèche pourrait être exploitée par des groupes non-UE via leurs structures européennes, au risque d’accroître la dépendance technologique à des solutions extérieures. Deuxième réserve : les divergences d’achats entre partenaires. Malgré les incitations à acheter européen, certains Etats pourraient privilégier des accords bilatéraux ou OTAN, au détriment d’une approche collective. La BITD française doit donc, plus que jamais, déployer des efforts diplomatiques et commerciaux pour capter ces opportunités tout en préservant son autonomie stratégique.

Selon une enquête menée par le cabinet Vélite spécialisé en intelligence économique sur la contribution des groupes du CAC 40 à la souveraineté économique française, Thales et Safran occupent les premières places. La « contribution à la souveraineté économique » s’entend ici comme la capacité à accroître et à protéger la puissance économique d’un Etat. Thales se distingue tout particulièrement par son rôle dans la puissance économique française, poursuivant depuis plusieurs années une stratégie affirmée dans le secteur de la cybersécurité. L’année dernière, Thales a acquis la pépite américaine Imperva pour 3,6 milliards de dollars, lui permettant de se hisser parmi les leaders mondiaux de la cybersécurité. Ce renforcement de sa présence aux Etats-Unis contribue à la souveraineté française, mais s’accompagne d’une perte relative de contrôle capitalistique : près de 50 % de son capital flottant (actions négociables en bourse) est désormais détenu par des investisseurs nord-américains. Autrement dit, la moitié des parts de marché libre de Thales se trouvent entre les mains d’intérêts financiers étrangers. Safran, de son côté, se distingue par sa production d’innovations, avec 1 610 brevets déposés auprès de l’INPI en 2023. Comme pour l’Etat, le pouvoir financier des entreprises familiales demeure indéniable. En France, les familles dominent encore largement la propriété d’actions : ainsi, la famille Dassault détient 40,02 % du capital et 53,93 % des droits de vote de Dassault Systèmes. Les entreprises familiales occupent une place particulièrement marquée en Europe continentale (plus de 50 % en Allemagne, en France et en Italie), et sont moins présentes dans les pays régis par un droit de type common law. Plus enracinées dans les pays attachés au droit civil, comme la France, elles s’érigent tout comme l’Etat en piliers de stabilité et de durabilité économique grace à leur engagement à long terme.

Tout d’abord, l’ouverture du capital élargit la base investisseur (actifs/passifs globaux) et réduit la prime d’illiquidité, comprimant le coût des fonds propres. S’agissant de ladette, l’environnement 2025 en zone euro est marqué par une détente graduelle : avec notamment le taux directeur MRO qui s’établit à 2,15 %, et l’indicateur composite du coût d’emprunt des entreprises a reculé au printemps ; ce qui améliore la fenêtre de refinancement pour les émetteurs qui sécurisent d’abord leurs fonds propres.

Ensuite, les « ramp‑ups » (munitions, terrestre, spatial/LEO) exigent des capex lourds et un BFR élevé (stocks critiques, outillage, stations sol/terminaux). Un tour d’equity international lisse ces pics, limite la dépendance à la dette et sécurise l’exécution industrielle (jalons crédibles pour les prêteurs et crédits export). Et, les alliances capitalistiques européennes ou d’Etats alliés permettent alors, de mutualiser la R&D et les achats, de standardiser des sous‑systèmes, et de sécuriser des intrants (poudres, électroniques « hi‑rel »), tout en améliorant la rentabilité. Par ailleurs, le cadre européen de filtrage des IDE (Règlement (UE) 2019/452) structure la coopération entre les Etats membres, mais n’ôte pas la décision nationale.

Dans la BITD française, les barrières à l’entrée sont importantes, et tiennent notamment à l’ampleur des coûts irrécupérables et à la longueur des cycles d’innovation et d’industrialisation, auxquels s’ajoutent des barrières réglementaires, qui imposent de lourds coûts fixes avant le premier euro de revenu. Dans ce marché de monopsone public où quelques acheteurs souverains attribuent des contrats longs assortis d’un maintien en condition opérationnelle sur plusieurs décennies, l’ouverture du capital semble diluer ces barrières. En effet, l’apport d’equity international allié absorbe une part du risque initial et abaisse le coût du capital global ; les pactes d’actionnaires et dispositifs de ring‑fencing exigés par l’IEF permettent d’accueillir des investisseurs ou partenaires étrangers tout en préservant l’IP et les actifs sensibles, la coopération européenne encadrée par le Règlement (UE) 2019/452 facilite l’alignement entre Etats membres et renforce la prévisibilité des opérations transfrontières.

Par ailleurs, à mesure que les industriels franchissent le seuil d’échelle minimale de volume où l’économie unitaire devient favorable, leurs coûts fixes se diluent sur un volume plus important, car le coût moyen unitaire diminue, la marge opérationnelle s’améliore et la prévisibilité des cash‑flows s’accroît. Dans le spatial, l’économie des constellations LEO est emblématique : l’atteinte d’une densité orbitale et terrestre suffisante (satellites, stations sol, terminaux) fait décroître le coût marginal par bit, ce qui revalorise l’ARPU et soutient la trajectoire de désendettement. C’est précisément l’objet de l’augmentation de capital annoncée par Eutelsat en juin 2025 (1,35 Md€), portée en juillet à 1,5 Md€ avec la participation du Royaume‑Uni : la société vise un levier d’environ 2,5× à l’issue de l’opération et la réouverture des marchés de dette et des crédits export pour financer l’échelle LEO et IRIS. Les économies d’envergure jouent simultanément : mutualisation d’équipes R&D, plateformes logicielles, bancs d’essai et achats communs entre programmes (air, terre, espace), montée des recettes récurrentes (MCO, services, données) qui lissent la volatilité des flux. Chez Thales, la combinaison avionique‑capteurs‑cyber‑spatial illustre ces gains de scope et côté actions, un free float international substantiel de 43,6 % a alimenté la liquidité et a réduit la prime d’illiquidité, stabilisant le multiple tout en maintenant une gouvernance bornée par le noyau dur public‑industriel. Quant au terrestre, la plateformisation (châssis, sous‑ensembles, MCO communs) du groupe franco‑belge Arquus–JCD a permis de diminuer les coûts unitaires et de sécuriser des volumes multi‑juridictions. Financièrement, le tandem « échelle + envergure » se traduit par une compression conjointe du coût des fonds propres et du coût de la dette, surtout lorsque l’environnement de taux se détend et que la séquence equity‑puis‑dette est respectée.

Enfin, l’ouverture du capital est strictement cadrée par le filtrage français (IEF) et par le mécanisme européen de screening. En France, l’IEF s’appuie sur l’article L.151‑3 du Code monétaire et financier et sur des arrêtés/décrets d’application pilotés par la DG Trésor. Ce dispositif a été durci en 2014 par le « décret Montebourg », qui a alors élargi la liste des secteurs stratégiques au‑delà de la défense. En élargissant le périmètre IEF, celui-ci a transformé de nombreuses opérations en transactions « sous autorisation », conférant à l’Etat un pouvoir de négociation accru. Autrement dit, cela renchérit la conformité et allonge les calendriers, mais l’aval IEF réduit le risque politique perçu et augmente la rentabilité à long terme. Puis, l’abaissement à 10 % du seuil pour les cotées, pérennisé fin 2023, permet d’intervenir plus tôt et dissuade les prises de position opportunistes en période de stress de marché. Combiné au cadre européen (règlement 2019/452), le dispositif oriente les deals vers des investisseurs européens/alliés, et vers des co‑investissements publics/industriels, sans fermer la porte au capital étranger conforme, en accroissant la prévisibilité transfrontière.

Si l’ouverture du capital s’impose comme un levier financier et industriel pour franchir les barrières d’entrée et accélérer la montée en cadence, elle ouvre simultanément la question d’une dépendance capitalistique aux prolongements géopolitiques, qui reconfigurent la souveraineté de la BITD française.

Tout d’abord, la première vulnérabilité est d’ordre capitalistique : l’entrée d’investisseurs étrangers, même minoritaires, peut se traduire par un accès privilégié à l’information stratégique et une influence disproportionnée sur les décisions financières et industrielles. Le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques relève qu’en 2024, plus d’un quart des dossiers examinés dans le cadre du contrôle des IEF concernaient directement la défense. Les “menaces capitalistiques” identifiées (transfert de technologie, relocalisation d’activités de R&D, perte d’actifs critiques) sont renforcées lorsque les nouveaux actionnaires peuvent conditionner le financement de projets stratégiques à leurs priorités propres. Ce risque est particulièrement aigu dans les PME innovantes, où une participation minoritaire assortie d’un droit de veto sur les orientations R&D peut orienter les flux financiers vers des objectifs étrangers, réduisant in fine, la valeur économique captée en France et la cohérence industrielle de la BITD. Par exemple, en octobre 2023, Bercy a opposé son veto IEF au rachat de Segault par l’américain Flowserve, en raison des risques de transfert technologique et de dépendance réglementaire étrangère sur un maillon stratégique de la BITD. En mars–avril 2025, une solution française a été mise en place, où Framatome et TechnicAtome ont repris Segault pour sécuriser la chaîne nucléaire, et éviter toute relocalisation de savoir-faire hors de France. En dehors d’initiatives particulières comme Tikehau Défense et Sécurité, qui prévoit une ouverture aux investisseurs professionnels (incluant la possibilité d‘acteurs étrangers) après une phase initiale réservée, la quasi-totalité des fonds français spécialisés dans le secteur de la défense (Definvest, SouvTech Invest…) privilégient au contraire une logique d’ancrage national, mobilisant en priorité des financements français.

Ainsi, lorsque l’actionnariat est dispersé et la structure financière tendue (ratios de solvabilité et liquidité dégradés), la marge de manœuvre stratégique se réduit, augmentant le risque de cession d’actifs critiques. Le rapport sénatorial sur Atos illustre ce mécanisme ; avec 4,9 milliards d’euros de dette à refinancer et un capital fragmenté, Atos s’est trouvée contrainte d’envisager la vente de son pôle Big Data & Security, pourtant central pour la cybersécurité nationale, ce qui réduit in fine la compétitivité globale de la BITD.

Ensuite, les stratégies de “dividend recap” ou de cessions rapides d’actifs non stratégiques pour l’investisseur, mais critiques pour la BITD, illustrent un conflit d’objectifs. Prenons, Cobham au Royaume-Uni, qui, après un feu vert gouvernemental sous conditions de sécurité nationale, par le biais de Advent a finalisé le rachat (janvier 2020), puis cédé en blocs des activités clés, comme Aero Connectivity à TransDigm (~965 M$, 2020/2021) et Mission Systems à Eaton (2,83 Md$, 2021). Cela a porté le total des produits de cession au-delà de 7 Md$ dès 2023, et laissé une empreinte industrielle britannique très réduite. En France, une telle approche appliquée à une ETI de défense impliquerait de transférer des briques technologiques clés à l’étranger, réduisant ainsi la maîtrise nationale sur la chaîne de valeur.

Le risque lié aux prises de contrôle étrangères n’est pas uniquement capitalistique, mais est également réglementaire. Les cas Photonis/Teledyne et Flowserve/Velan montrent qu’un changement de contrôle peut soumettre une entreprise aux lois extraterritoriales de l’actionnaire majoritaire. Si Photonis avait été acquis par Teledyne, l’entreprise serait entrée sous le régime ITAR américain, limitant ses exportations et réduisant son portefeuille commercial. L’impact économique aurait été double : perte de marchés clés et baisse de valorisation de l’entreprise, faute de perspectives d’exportation autonome.)

Par ailleurs, le cadre de contrôle IEF, s’il protège la souveraineté, peut avoir des effets financiers indirects. Dans l’affaire Photonis, les conditions imposées (présence de Bpifrance au capital, droits de veto, comité de sécurité) ont réduit de 15 % l’offre d’un acquéreur français, affectant l’attractivité économique de l’actif. Ce différentiel de valorisation peut décourager les offres domestiques et laisser le champ libre à des investisseurs étrangers capables d’intégrer la société dans une chaîne de valeur internationale, même au prix d’un transfert d’activités hors de France.

Il est nécessaire de rappeler que les fonds souverains occupent une position singulière dans le paysage de l’internationalisation du capital des entreprises de défense françaises, car ils incarnent simultanément un instrument financier et un outil d’influence étatique. Le Rapport Demarolle de 2008 insiste sur cette dualité, décrivant ces acteurs comme des « bras armés » de la politique économique des Etats qui les détiennent, capables de mobiliser des ressources considérables et de déployer des stratégies d’investissement au service d’objectifs dépassant la seule rentabilité. Dans le secteur de la défense, cette particularité est amplifiée par la sensibilité des actifs concernés. En effet, une participation, même minoritaire, dans une société active dans l’optronique, la cryptographie ou la propulsion navale peut ouvrir un accès privilégié à des informations, à des technologies duales et à des réseaux industriels critiques.

En outre, la logique d’acquisition suivie par les fonds souverains diffère radicalement de celle des opérations publiques d’achat. Comme le relève le Rapport Demarolle, ceux-ci privilégient souvent des stratégies incrémentales, avec une entrée minoritaire, suivie d’augmentations progressives de participation au gré des besoins de financement de l’entreprise cible. Ce processus peut s’étaler sur plusieurs années, se déroulant dans une relative invisibilité réglementaire, jusqu’à ce que l’investisseur dispose d’une minorité de blocage ou d’une influence substantielle au conseil d’administration. Ce phénomène est documenté, notamment dans le rapport parlementaire sur la souveraineté économique, qui montre que, dans un contexte de tension de trésorerie, les entreprises se tournent souvent vers leurs investisseurs déjà présents au capital pour des augmentations de fonds propres, facilitant ainsi l’accroissement de leur emprise capitalistique.

De plus, si, l’argument avancé par certains dirigeants pour justifier cette ouverture repose sur la perspective d’une coopération “mutuellement bénéfique”, l’analyse sectorielle des investissements sensibles, démontre que l’entrée d’un fonds souverain s’accompagne fréquemment de contreparties implicites ou explicites, telles que la signature d’accords commerciaux ou technologiques privilégiés avec le pays d’origine du fonds. Si ces accords peuvent offrir un accès privilégié à un marché étranger, ils entraînent également une réallocation partielle des ressources. Par exemple, les équipes de R&D et les moyens de production peuvent être orientés vers des projets répondant aux besoins spécifiques de l’Etat investisseur, ce qui réduit la capacité de l’entreprise à répondre en priorité aux demandes nationales.

Enfin, sur le plan financier, l’attractivité des fonds souverains tient à leur puissance de feu, qui leur permet d’intervenir rapidement et massivement, sans recourir aux marchés obligataires. Le Rapport Demarolle souligne toutefois que cette force de frappe s’accompagne d’une asymétrie de pouvoir ; car une entreprise qui s’habitue à recourir à ce type d’acteur pour ses besoins en capital prend le risque d’une dépendance structurelle. Cette dépendance peut donc, influencer des décisions cruciales, qu’il s’agisse de la distribution des dividendes, de l’allocation du capital entre divisions civiles et militaires, ou encore des choix de fournisseurs et de partenaires technologiques. Aussi,

D’autre part, les fonds passifs, également appelés fonds indiciels, qui sont des véhicules de placement répliquant la performance d’un indice boursier, sans chercher à battre le marché par une gestion active jouent désormais un rôle omniprésent dans l’ouverture du capital des groupes de défense mondiaux. Leur logique repose sur la diversification automatique et la minimisation des coûts de gestion. Contrairement aux investisseurs stratégiques ou aux fonds souverains, ils ne poursuivent aucun objectif industriel ou politique ; leur rôle se limite à acheter et vendre des titres en fonction de leur présence ou non dans un indice de référence. Leur poids est cependant devenu considérable, puisqu’ils représentent aujourd’hui une part croissante des actionnaires institutionnels dans les grandes entreprises cotées, y compris de défense.

L’un des risques majeurs de l’internalisation du capital tient précisément à une dépendance accrue aux marchés globaux, où les décisions des grands fonds passifs, standardisées, fragilisent l’ancrage national du capital de la BITD et ouvrent la voie à une vulnérabilité renforcée vis-à-vis d’investisseurs étrangers. En effet, l’Af2i a montré la façon dont des entreprises françaises du secteur défense ont été exclues des indices ESG suivis par les grands fonds passifs, même lorsque l’activité militaire ne représentait qu’une fraction marginale de leur chiffre d’affaires. Or, l’exclusion d’un indice entraîne mécaniquement une pression à la vente de la part des fonds indiciels, ce qui réduit la valorisation boursière et fragilise la position de l’entreprise sur les marchés financiers. Autrement dit, une sous-valorisation persistante peut, à terme, faciliter des offres de rachat étrangères opportunistes et accroître la vulnérabilité capitalistique de la BITD.

Si l’ouverture du capital peut engendrer des dépendances aux prolongements géopolitiques et technologiques, il convient désormais d’examiner comment la France peut restaurer et articuler ses leviers de contrôle stratégiques, afin de sécuriser sa souveraineté industrielle.

Premièrement, l’internalisation du capital dans les entreprises de défense suppose de réallouer, de façon ciblée, le pouvoir de décision sur des actifs « cœur souverain », sans casser l’attractivité de la place française. Comme énoncé précédemment, depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, la France a stabilisé un filtrage des investissements étrangers (IEF) plus robuste, notamment avec le décret n° 2023-1293 du 28 décembre 2023 qui pérennise le seuil de 10 % pour les sociétés cotées, élargit le périmètre (y compris succursales françaises d’entités étrangères), et s’adosse à un arrêté qui intègre notamment l’extraction, transformation et recyclage des matières premières critiques dans le champ des activités sensibles. Ce socle juridique constitue la première jambe de l’internalisation en neutralisant les prises de contrôle problématiques, ou en les encadrant strictement. La seconde jambe est européenne. Le 24 janvier 2024, la Commission a proposé de réviser le règlement « FDI screening » pour passer d’un patchwork national à un cadre plus harmonisé et contraignant. Le 8 mai 2025, le Parlement européen a adopté sa position; screening obligatoire dans des secteurs additionnels, et mécanismes de coopération renforcés. L’enjeu, pour la France, est d’éviter l’arbitrage réglementaire intra-UE qui permet encore de contourner une décision nationale via un autre Etat membre, et de sécuriser l’internalisation « à l’échelle du marché ».

Sur cette base, trois leviers complémentaires structurent une stratégie d’internalisation crédible.

Le premier levier s’articule autour du couplage entre le filtrage IEF et des « golden shares » de nouvelle génération. En droit français, l’action spécifique (ou « golden share »), consolidée par la loi PACTE, confère à l’Etat des droits importants du droit commun. L’exigence juridique décisive posée par la jurisprudence de la CJUE d’une « golden share 2.0 » doit viser un périmètre circonscrit d’actifs et comporter des mécanismes de réexamen, autrement dit, un veto chirurgical, révisable, et strictement relié à la protection de la sécurité et de l’ordre publics. En outre, la firme Exxelia illustre cette articulation. Lors du rachat de cette ETI française de composants passifs critiques par l’américain HEICO (opération finalisée début 2023), l’Etat a autorisé la transaction sous conditions et converti le 3 août 2023 son action golden share. Ce montage a consacré un pouvoir d’opposition ciblé sur des décisions sensibles, sans nationaliser l’entreprise, conduisant donc à un modèle opérationnel de compatibilité entre ouverture du capital et souveraineté.

Le deuxième levier induit d’assumer la montée au capital via les bras armés publics (APE, Bpifrance, DefInvest) quand l’actif devient « souverain pur », car elle permet de sécuriser la trajectoire industrielle, la R&D et la localisation des chaînes. Côté APE, plusieurs opérations récentes montrent un usage offensif de l’outil : participation portée à 90,33 % chez Orano (augmentation de capital 300 M€, 24 octobre 2024) et entrée à 10 % au capital de John Cockerill Defense en juin 2024, aux côtés de l’Etat belge. Surtout, en juin 2025, l’Etat a franchi une étape décisive sur Atos en déposant une offre ferme pour Advanced Computing (supercalculateurs, dissuasion), valorisée 410 M€, acceptée par le groupe ; l’exemple-type d’un actif régalien dont l’internalisation capitalistique est stratégique. Côté Bpifrance, la chaîne amont–ETI est adressée par DefInvest (fonds cogéré avec la DGA), doté de 100 M€, intervenant en co-investissement et de façon minoritaire avec des tickets typiquement 0,5–5 M€, pour sécuriser des maillons critiques de la BITD et catalyser l’investissement privé. En 2025, le Gouvernement a pérennisé le véhicule et allongé sa durée d’investissement pour mieux coller aux horizons longs du secteur. La Cour des comptes a cependant pointé, en 2023, une dotation insuffisante et une atteinte incomplète des objectifs, éclairant un risque structurel : si l’Etat demeure systématiquement minoritaire, la majorité économique peut, aux tours ultérieurs, basculer vers un fonds étranger et piloter l’arbitrage industriel de long terme. C’est exactement la critique formulée par le Sénat dans le dossier Atos ; les rapporteurs ont recommandé, le 30 avril 2024, une entrée durable de l’APE au capital d’Atos SE et une majorité de Bpifrance au sein de la branche BDS (HPC, systèmes critiques, cyber-produits), afin d’éviter une perte d’arbitrage souverain au profit d’acteurs non-UE.

Enfin, le troisième levier incite à porter une harmonisation européenne exigeante du filtrage. La France a intérêt à soutenir, au Conseil, une version ambitieuse de la réforme, avec une obligation pour tous les Etats membres de disposer d’un mécanisme de screening effectif, des listes communes de technologies critiques, des délais synchronisés, une couverture des greenfields et des structures de détention indirecte via filiales EU, et suivi ex post des engagements avec mécanismes correctifs. C’est le sens de la proposition de la Commission (2024) et de la position du Parlement (mai 2025).

Elsa Barbier & Thibault Dautheville, Commission des Affaires Économiques et Financières & Commission Financement de l’Industrie de Défense de l’INAS

L’INAS a pour mission de contribuer au débat public sur les questions stratégiques. Ses publications reflètent uniquement les opinions de leurs auteurs et ne constituent en aucune manière une position officielle de l’organisme.

Pour aller plus loin :

Articles et ouvrages académiques

Revues spécialisées

Rapports et études institutionnelles

Institutions européennes et internationales

Rapports, think tanks et médias spécialisés

Sources économiques et industrielles